1743년 전국 단위 병역 의무 할당 현황 조사

조선시대 통계자료 … 군제사ㆍ경제사 연구에 도움 군역 부담 불평등 해소 위한 국가의 의지 담겨 있어

|

‘병역의 의무’와 ‘납세의 의무’는 국민의 기본 의무라고 할 수 있다. 조선시대 일반 백성들도 크게 다르지 않았다. 국가의 명령이 있을 때 군에 복무해야 했고 조세를 납부해야 했다. 조선시대 백성, 특히 관료도 아니고 천민도 아닌 일반 양인들은 크게 양역·전세·공납 세 가지의 의무를 부담했다.

이 중 전세는 농작물의 수확에 대한 세금을 내는 것이고, 공납은 지역 특산물을 내는 것을 의미했다. 양역(良役)이 바로 일종의 병역 의무에 해당하는 것이다. 16~60세에 해당하는 조선시대 남자 양인들은 군에 복무하거나 혹은 그에 상당하는 노동력을 제공하거나 그도 아니라면 그에 상당하는 경제적 비용을 부담해야만 했다.

결국 양역은 순수한 병역의무에 더해 병역의무를 대신하는 노동력 제공이나 경제적 비용 부담까지 포괄하는 개념이었기 때문에 관련 행정업무가 무척이나 복잡했다. 더구나 조선 후기 군과 관련한 기관들은 군사비를 조달하기 위해 일정한 군 정원을 만들고, 그 정원을 각 지방에 할당한 후 그에 상당하는 비용을 징수하는 경우가 많았다. 애당초 군대의 정원을 비용을 조달하기 위한 방편으로 삼은 것이다.

이런 지역별 할당은 인구에 비례해서 정해진 것이 아니라 행정 편의 위주로 정해졌다. 이 때문에 병역 의무를 부담해야 하는 사람 중에 실제 근무하는 사람이 몇 명인지, 병역의무가 있지만 경제적 비용을 지불하고 실제 복무하지 않는 사람은 몇 명인지 체계적으로 관리하기도 쉽지 않았다.

원래 조선시대 군인은 실제 군인으로 복무를 하는 정병(正兵), 정병을 경제적으로 지원하는 보인으로 나눠졌지만 이미 조선 전기부터 정병도 일정 비용을 국가에 지불하고 실제 근무하지 않는 사례가 많았다. 이 때문에 조선 후기에 접어들면 정병, 보인 모두 실제 근무를 하지 않는 경우가 많아 필요한 병력 중 중요 병력은 모병제를 통해 충원했다.

하지만 모병제는 운영하는 데 비용이 많이 들어 유사시 필요한 병력을 모두 국가가 감당할 수 없었기 때문에 일 년에 몇 차례 모여 훈련만 받고 평시에는 생업에 종사하는 속오군을 따로 두기도 했다. 개인의 입장에서 봤을 때 자신이 정병이라고 해도 비용을 국가에 지불하고 실제 근무하지는 않았다. 하지만 생업에 종사하면서도 속오군으로서의 훈련은 일 년에 몇 차례 받아야 했던 것이다.

부대별로 구체적인 상황을 살펴보면 더욱 복잡했다. 조선 전기의 정병에 해당하는 군인이 바로 병조 기병이었는데, 그중 일부는 실제로 군 복무를 했고 나머지는 일종의 현물 화폐인 군포를 납부할 뿐 실제 근무하지는 않았다. 조선 후기에 새로 생긴 중앙군영 중에서 훈련도감은 모병제를 통해 병력을 충원했지만 금위영·어영청 등에서는 조선 전기의 정병과 마찬가지로 의무 복무를 하는 군인으로 충원을 했다. 수군도 의무 복무를 하는 군인으로 유지가 됐다.

이처럼 양역제, 특히 군역제가 너무 복잡했고 지역·개인별로 의무 부담 수준도 평등하지 않았기 때문에 어떤 식으로든 개혁이 필요했다. 그것이 바로 균역제다. 균역제는 온갖 잡다한 군사 관련 경제적 부담을 대폭 줄여 군포 1필을 납부하는 것으로 통일하는 제도였다. 이렇게 할 경우 군사비가 부족할 염려가 있었기 때문에 중앙군의 군비를 절약하는 감혁이나 어장(漁場)과 어전세(漁箭稅), 염세(鹽稅), 선세(船稅) 등의 세금을 군사비로 충당했다.

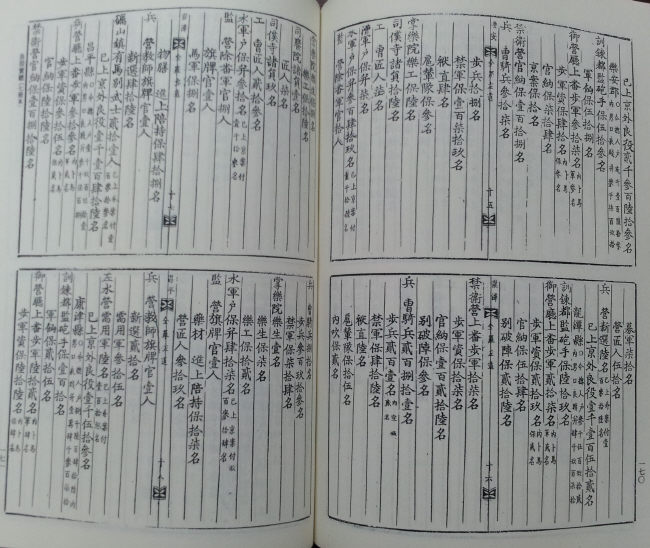

이 같은 균역제를 실시하려면 군역 의무를 부담하는 사람이 몇 명인지, 병역 근무를 면제하는 대가로 경제적 비용을 부담하는 사람은 몇 명인지를 정확하게 조사해야만 했다. 그 같은 조사의 결과물로 탄생한 것이 바로 양역실총(良役實總·사진)이다. 조선은 이미 1699년부터 군역과 관련한 정원을 조사하고 이를 확정하는 사업을 진행했다.

조사는 1700년대 전반까지 여러 차례 진행됐는데, 그 같은 조사를 마무리하는 사업이 바로 1743년 우의정 조현명이 진행한 양역사정 작업이었다. 우의정 조현명이 전국적으로 병역의무 할당 현황을 조사한 결과는 1748년 6월에 양역실총이라는 이름의 책으로 간행, 반포됐다.

원래 양역실총은 총 10책으로 구성돼 있었으나 경기도를 다룬 1책, 충청우도를 다룬 3책, 평안도와 함경도를 다룬 10책이 누락돼 현재는 7책만 규장각에 전해 온다. 양역실총은 일단 각 지역별 남자 양인과 천인의 숫자를 파악한 후, 이들이 어떤 군역에 할당돼 있는지를 기록하고 있다.

양역실총은 병역의무를 평등하게 부담해야 한다는 원칙의 연장선상에서 나온 책이라는 점에 큰 가치가 있다. 물론 균역법을 시행한 이후에도 각 지역, 개인별 군역의무가 완전히 평등하지는 못했지만, 군역 부담에 대한 불평등을 개선하고 개개인의 부담을 줄여주기 위한 국가 차원의 의지가 담겨 있다는 점에서 양역실총의 가치가 있다는 뜻이다.

양역실총은 또한 조선시대 군제 연구에도 큰 도움이 된다. 지역별로 병력이 어떻게 할당돼 있는지, 병역의무를 부담하는 군역의 종류가 얼마나 다양한지 잘 보여주기 때문이다. 조선시대 병역 의무가 상당부분 경제적 비용을 지불하는 방식으로 해결됐기 때문에 양역실총은 경제사 연구에도 큰 도움이 된다. 조선시대 경제문제를 연구하는 데 필요한 기본 통계자료로서의 가치도 있다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?