軍 의식주 변천사

잘 입고, 잘 먹고, 잘 자는 것은 인간의 기본 욕구다. 아무리 세상이 발전해도 삶의 기본 바탕은 결국 의식주다. 군이라고 해서 다를 것이 없다. 김관진 장관은 지난 9월 12일 국회 국방위에서 “병사들 사기ㆍ복지 중에서 중요한 파트가 평소 입고 먹고 또 거주하는 시설”이라고 말했다.

의식주 문제가 결국 병사들 사기의 원천임을 지적한 것이다.

사기를 먹고사는 군의 특성을 감안하면 의식주 문제는 곧 전투력의 문제라고 해도 과언이 아니다. 국방부도 피복 문제를 중심으로 군의 의식주를 획기적으로 발전시킬 수 있는 방안을 11월까지 마련하기 위해 전력지원발전 태스크포스(TF)를 가동 중이다.

사실 우리 군이 최소한 기본적 의식주 문제를 해결한 지는 이미 30년이 넘었다. 그럼에도 병사들의 의식주 문제는 여전히 사회적 관심사다. 우리 사회가 빠르게 발전한 만큼 군에서의 삶의 질도 같은 속도로 발전하기를 국민들이 바라고 있기 때문이다. 군 의식주 발전 문제가 군 안팎의 관심사로 떠오른 지금, 군의 의식주가 발전해온 과정을 되짚어 보고 미래 발전 방향도 살펴 본다.

편집자

■ 의(衣)

단순 모방 탈피…생존성ㆍ편의성 높은 독자 전투복 제작 무기와 전장 환경 변화를 전투복 변천에 고스란히 반영

|

군인의 멋과 자부심이 오롯이 담겨 있는 군복은 군인의 상징이다. 이 같은 상징성에다 전투에 최적화된 기능까지 갖춘 중요한 군복이 바로 전투복이다. 전투복의 과거ㆍ현재ㆍ미래 모습에는 우리 군의 발전 과정과 미래상이 고스란히 투영돼 있다고 해도 과언이 아니다.

▲창군초~1989년 전투복

창군 초기 무에서 유를 창조해야 했던 우리 군은 딱히 통일된 군복 규정 자체가 없었다. 미 육군이 제2차 세계대전 때부터 사용한 1943년형 작업복(M1943 HBT) 상ㆍ하의에 1941년형 야전상의(M1941 필드자켓)을 주로 사용했지만 실제 야전에서는 국산 작업복부터 2차 대전 당시 미군 정글복, 구 일본 군복에 방한용 누비옷을 비롯한 국산 군복까지 혼용했다.

우리 군은 54년 9월 1일 육군 잠정 규정 23호를 통해 통일된 전투복 규격을 처음으로 마련했다. 6·25전쟁 직후의 미군 군복을 모방한 54년형 전투복(당시 용어는 작업복)은 상의 가슴과 하의에 큰 주머니가 달린 것이 특징이었다.

65년부터 착용한 전투복은 팔꿈치와 무릎에 보강용 천을 덧댔다. 훈련과 야전 진지 보강 등 수많은 작업을 소화하려면 튼튼한 전투복이 필요했기 때문이다.

하지만 외출복이 따로 없는 마당에 덧댐이 많은 전투복은 품위가 없다는 이유로 2년 만인 67년 폐지했다. 1971년에는 활동에 편리하도록 상의를 하의 밖으로 내어 입는 전투복을 채택했다. 그러나 키가 작아 보이고 군기가 불량해 보인다는 이유로 2년 만인 73년에 상의를 하의 속에 넣는 방식으로 돌아갔다.

▲1990~2010년 얼루무늬 위장 전투복

베트남전 참전 당시의 전투복을 포함해 1980년대까지의 우리 군 전투복은 기본적으로 녹색 내지 그와 유사한 계통의 단일 색상을 채택했다.

하지만 미 육군이 1981년부터 M81 우드랜드 위장무늬를 채용한 전투복(BDU)을 지급하는 등 세계 각국 군대의 군복이 위장무늬로 바뀌는 추세가 뚜렷해지면서 변화가 필요했다. 위장색 전투복은 단색에 비해 적의 눈에 잘 띄지 않아 생존율을 높일 수 있는 것이 장점이었다.

이에 우리 군도 1985년부터 위장색 도입을 준비, 1990년 11월 23일 얼룩무늬 위장색 전투복을 정식 도입했다. 이때의 위장색은 녹색의 삼림과 황색의 토양 등 한국의 자연 지형에서 나타나는 색깔을 감안해 흑색 20%, 녹색 30%, 갈색 30%, 모래색 20%으로 구성했다.

미 육군은 2000년대 초반 얼룩무늬 위장색 대신 범용 위장무늬 패턴을 채용한 신형 전투복(ACU)을 도입했다.

이 전투복은 회색이 강해 시가지 전투에 유용하고, 디지털 위장무늬를 채용해 적의 감시장비에 잘 노출되지 않는 것이 특징이었다. 이 같은 세계 전투복 변화 흐름에 맞춰 우리 군은 2007년 디지털무늬 특전복을 도입하고 2008년부터 일반 전투복을 대체할 차세대 전투복 연구개발을 시작했다.

▲신형 디지털무늬 전투복

신형 디지털무늬 전투복은 2011년 10월 1일 국군의 날에 처음 정식으로 공개됐다. 신형 전투복은 흙색, 침엽수색, 수풀색, 나무줄기색, 목탄색 등 5색에 국내 암석의 대부분을 차지하는 화강암의 형태를 응용한 무늬가 결합한 ‘디지털 5도색’ 위장무늬를 갖고 있다.

신형 전투복의 디지털무늬와 소재는 적이 맨눈으로 볼 때는 물론이고 적외선 탐지장비 등에도 잘 포착되지 않아 아군의 생존성을 높이는 데 도움이 된다. 전투복 변화에 무기의 발달과 전장 환경 변화가 고스란히 반영된 것. 한마디로 신형 전투복은 생명을 지키는 데 구형 얼무무늬 전투복보다 더 뛰어난 능력을 발휘한다.

신형 전투복은 신축성이 좋다. 땀을 빨아들이고 빠르게 마르는 ‘흡한속건’ 기능도 우수하다. 탈색이나 변색이 되지 않는 내구성도 우수하다. 옆 허리선을 고무밴드로 처리한 것이나 상의 내어 입기 방식, 지퍼 이중 여밈, 바짓단 조임끈 내장, 계급장 등을 쉽게 탈부착할 수 있는 벨크로 부착법 적용 등으로 장병들의 일상을 편안하게 만들었다. 이 같은 전투복 변화에 발맞춰 2011년부터 민간기술을 접목한 기능성 전투화도 도입했다. 기능성 전투화는 착용감이 우수하고 땀 배출, 방수 기능이 구형 전투화보다 탁월하다는 평가를 받고 있다.

▲미래 전투복은?

다만 신형 전투복은 여름철에는 다소 덥다는 평이 있어 국방부에서는 하계용 전투복 보급을 준비 중이다.

국방부는 지난 13일 “내년 6월 이후에 입대하는 장병들부터 품질과 통기성이 개선된 디지털전투복 2착과 하계전투복 1착을 지급하는 방안을 검토하겠다”고 입장을 밝힌 상태다. 기능성 전투화의 앞코 부분을 보완해 마모도를 줄인 개선형이 올해 말부터 보급된다. 여기에 추가해 2013년 예산안에 피복 관련 예산을 지난해 대비 24.4% 증액하는 등 전투복 이외의 피복류 개선 노력도 강화된다.

2020년 이후를 내다보는 장기적 관점에서 전투복 자체에 첨단과학기술을 그대로 입힌 미래병사체계 도입도 추진된다. 각종 정보를 실시간으로 주고받을 수 있는 일체형 헬멧에 근육기능과 신체 보호기능을 합친 전투복, 정보 송수신용 장치까지 결합한 것이 바로 미래병사체계다.

■ 식(食)

급식, 이제는 ‘양’ 대신 ‘영양·맛’이 중요

|

| 현대화된 시설을 갖춘 조리교육대의 교육 모습. |

|

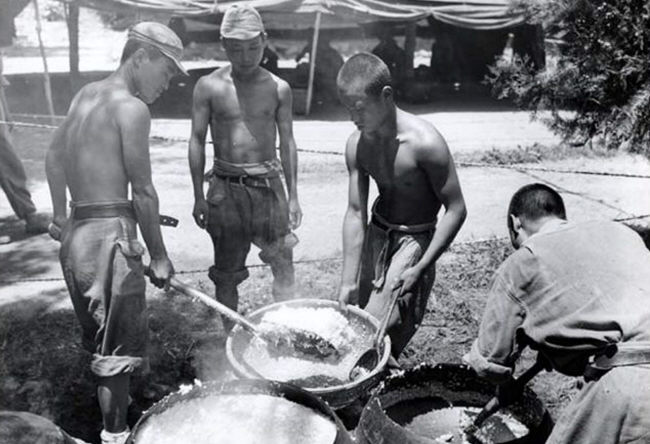

| 6·25전쟁 중 후방 부대의 조리 모습. |

창군 초기를 회상하는 노병들의 기억에 공통적으로 등장하는 것 중 하나가 ‘굶주림’이다. 6ㆍ25전쟁 중에는 쉰 주먹밥도 감지덕지일 만큼 상황이 좋지 않았다. 물론 이런 아픈 기억은 이제 과거사가 됐다. 50년 0.27원에 불과하던 1인당 1일 급식비는 70년 100원, 80년대에 들어서면서 1000원을 돌파하고, 90년대 2000원대에 들어서면서 기하급수적으로 늘어 올해는 6000원을 넘었다.

이처럼 굶주림이 사라지면서 군의 급식 개선은 ‘양’보다 ‘맛’의 개선으로 초점이 점차 이동하고 있다. 그 결과 85년까지 쌀과 보리의 비율이 7대3이던 것이 86년 8대2, 87년 8.5대1.5로 점차 쌀의 비율이 높아졌다.

급기야 2004년부터 100% 쌀로 전환됐다. 80년대까지 100% 통일미로 급식했으나 90년 일반미와 50%씩 섞어 급식하기 시작했고 95년 일반미의 비율을 80%로 높인 후 96년에는 전량 일반미로 급식하고 있다.

젊은 세대의 입맛에 맞춰 93년 처음으로 소시지가 대량 급식됐다. 94년에는 쇠고기와 돼지고기 급식량을 늘려 월 1회 불고기를 급식하고, 돈가스도 처음으로 월 3회씩 급식하기 시작했다.

96년부터 대대급 이상 부대 취사장에 조리요원을 1명씩 배치하는 등 맛에 대한 관심이 더욱 높아졌다. 97년에는 1식 4찬이 전체 급식으로 확대됐다. 99년부터는 급식비 증가분을 대부분 장병들이 선호하는 메뉴에 투입하는 등 변화하는 병사들 입맛에 맞추기 위한 노력이 본격화된다.

2000년대 들어서면서 햄, 미트볼, 꼬리곰탕, 카레 등의 급식이 늘어나고 미트볼과 꼬리곰탕 등 새로운 메뉴도 추가됐다. 2000년대 중엽부터는 쌀 등 주식 소비량 감소 추세를 반영해 병사들이 선호하는 떡국, 스파케티, 쫄면 등 분식과 양질의 부식과 후식을 보급하는 데 관심을 기울이고 있다.

지난 18일 국무회의를 통과한 2013 국방예산안에는 민간조리원을 현재보다 74명 늘려 총 1547명으로 확대하기 위한 예산도 반영하는 등 맛을 개선하기 위한 노력도 계속되고 있다. 여기에 추가해 국방부는 군 급식을 장기적으로는 장병 선택권을 최대한 보장하는 뷔페식으로 바꾸겠다는 복안도 갖고 있다.

군 영양섭취 기준도 바뀌고 있다. 2005년까지 미군 기준에 따라 1일 열량 목표가 3800칼로리에 달했다. 하지만 영양과잉이 문제가 되고 다이어트가 유행하는 최신 추세를 반영해 2006년부터 세계보건기구(W HO)의 기준인 3300칼로리로 조정했다.

2012년부터는 한국인 체질을 고려한 산ㆍ학ㆍ연 연구결과를 반영해 3100칼로리로 줄이고 대신 영양소 측면에서 균형 잡힌 식단을 구성하는 데 신경을 쓰고 있다. 이제 군도 배불리 먹는 것이 문제가 아니라 맛있는 음식을 영양을 고려해 적당하게 섭취해야 하는 시대가 된 것이다.

■주(住)

수용시설에서 재충전 공간으로 바뀐 생활관

|

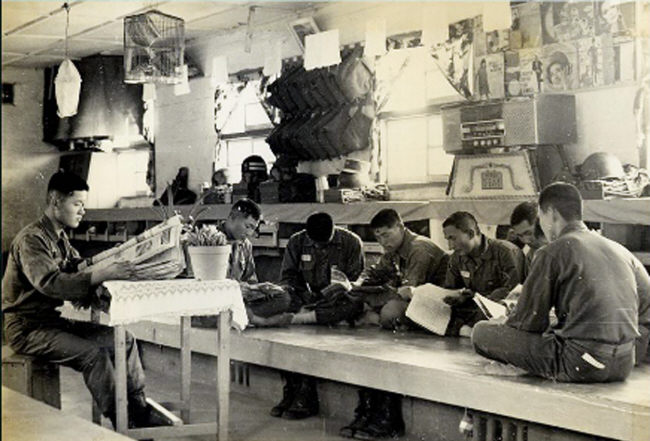

| 70년대 침상형 내무반. |

|

| 침대가 갖춰진 신형 생활관. |

우리 군 의식주 중에 주거 환경은 가장 극적인 변화를 보여준다. 창군 초기 구 일본군 막사 등 정상적인 건물을 병영으로 확보한 부대는 극소수였다.

기껏해야 가건물 수준의 퀀셋 막사가 주류였고, 한동안 천막 신세를 벗어나지 못한 부대도 많았다. 굶주림과 함께 겨울의 혹독한 추위와 여름의 찌는 더위를 병사들은 견뎌야 했다.

60년대에 들어서 블록을 쌓고 슬레이트 지붕을 올린 A형 막사를 건립하기 시작했다. 페치카로 난방을 하는 이 막사에는 병력이 소대단위로 수용됐다. 퀀셋 막사보다는 개선됐지만 A형 막사의 블록 벽은 바람을 막아내기에도 벅찼다.

70년대에 들어서면서 통합막사가 지어지기 시작했다. 82년까지 지어진 통합막사는 쌓아 올린 블록 위에 평평한 지붕을 덮는 형태로 2개 분대~1개 소대 병력을 수용할 수 있게 지어졌다. 난방장치로는 페치카 대신 방열기를 사용했다. 83년부터는 시멘트 건물로 된 현대식 막사가 지어지기 시작했지만 A형 막사는 90년대까지도 전방에서 흔히 볼 수 있었다.

이에 따라 국방부는 2004년부터 신형 통합생활관을 신축하는 등 병영생활관 개선 사업을 강도 높게 추진하고 있다. 특히 현 정부 들어 신형 통합생활관 확대를 강도 높게 추진해 발주 기준으로 올해 목표치의 100% 달성이 기대되고 있는 상황이다.

70년대까지의 막사는 1인당 전용 면적이 2.3㎡, 94년부터 2003년까지의 현대식 막사는 4.9㎡라면 신형 통합생활관은 6.3㎡로 늘어났다.

무엇보다 소대 단위 침상형에서 분대 단위 침대형으로 바뀌어 생활관이 ‘수용’이 아니라 ‘재충전’의 공간으로 바뀌고 있다. 사이버 지식정보방, 체력단련장, 휴게실 등 편의시설도 대폭 확충됐다.

2013년부터는 군 편제 개편 계획 등으로 신형 통합생활관 도입이 유보된 일부 구형 생활관에 대한 대대적인 리모델링이 시작된다.

또 구형 생활관 154곳에 공부당, 도서관, 체력단련장, 매점, 이발소, 빨래방 등 장병 생활에 꼭 필요한 병영문화쉼터를 설치할 수 있는 예산도 2013년 예산안에 반영했다. 대대급 이하 전 부대에 체력단련시설도 확보하고 풋살경기장 89개소를 확보하기 위한 예산도 반영해 병영을 단순한 주거공간이 아니라 삶의 질을 높일 수 있는 장소로 발전시킬 계획도 마련했다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?