‘자주국방’ 실천하고 ‘국가방어’ 우선한 대학자

건재(健齋) 김천일(金千鎰·1537∼1593)은 고경명(高敬命)과 함께 임진왜란 당시 호남 출신 의병장 중에서 쌍벽을 이뤘던 인물이다. 그는 1592년 5월 16일, 호남에서 가장 먼저 의병을 일으켜 그해 6월부터 본격적인 활동을 시작했다. 고경명이 금산전투에서 장렬히 전사해 조선 선비의 기개를 떨침으로써 우리 민족의 항전 의지를 보여줬다는 측면에서 상징적 의미가 컸다면, 김천일의 의병 활동은 몇 가지 실질적 전과를 기록했다는 점에서 차별화된다고 할 수 있다.

고경명 함께 호남 의병 쌍벽 전라도 나주 출생 불구하고 행주산성·한양수복 지원 등 고향 떠나 전국서 의병활동 明軍에 의존 않고 국난극복

|

| 김천일 묘. |

|

| 김천일 초상화. |

|

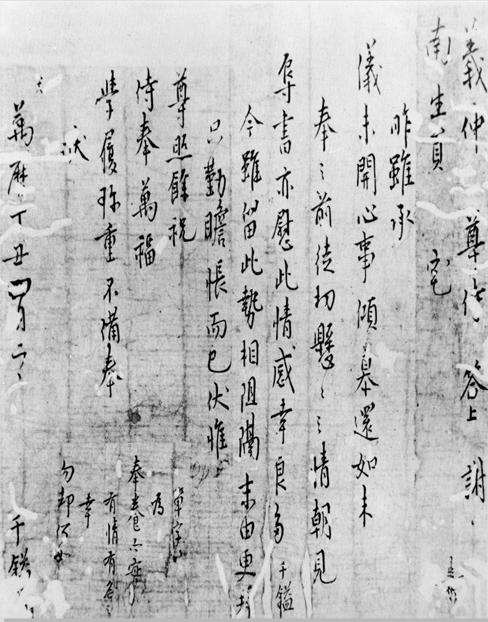

| 김천일 유묵. |

김천일은 1537년 1월 10일 전라도 나주에서 출생했다. 1573년(선조 6년) 뛰어난 학문으로 군기시 주부에 처음 발탁된 뒤 용안현감, 강원도 및 경상도 도사 등을 역임했다. 이후 사헌부 지평으로 있을 때 상소를 올려 당시의 폐단을 극단적으로 비판하다가 임실현감으로 좌천되기도 했다. 그 뒤 담양부사·한성부서윤·수원부사를 지냈다.

또 김천일은 이미 시문을 통해 학행과 덕행을 널리 떨친 대학자였는데, 특히 조정의 조세감면 조치를 보고 감동해서 지었다는 ‘감조유감(減租有感)’은 사회경제적인 의미를 담고 있는 시로 유명하다. 그러나 김천일의 이름이 충절로서 역사에 길이 남게 된 것은 임진왜란 때문이다.

1592년 임진왜란이 발발해 관군의 연패 소식을 들은 김천일은 나주에서 의병을 일으켰다. 이후 근왕(勤王)을 위해 북상하다가 수원 독산성을 거쳐 강화도로 들어갔다. 그 공으로 판결사(判決事)가 되고 창의사(倡義使)의 호를 받았다. 김천일은 이후 김포·양천·통천·선유봉 등 한양 부근의 경기도 일대에서 소규모 일본군과의 전투를 계속했다. 또 다음해 정월 명나라 제독 이여송(李如松)의 군대가 평양성을 수복하고 개성을 향해 남진할 때 그들을 도와 도로와 지세·적정(敵情) 등을 알려 작전을 도왔으며, 1593년 2월에 벌어진 행주산성 전투에도 힘을 보탰다.

관군 연패에 분연히 일어나

한편 명군의 참전으로 불리해진 일본군의 제의로 강화 회담이 진행되자 조선의 사활이 걸린 문제를 명나라가 일방적으로 결정하는 데 대해 강력히 항의하고, 화의의 부당성을 주장하는 등 국난을 스스로 해결하겠다는 자주적인 국방의식을 고수했다. 이런 입장에서 이후 일본군들이 한성에서 철수하자 4월 김천일은 일본군을 추격해 경상도 상주를 거쳐 함안까지 남하했다. 이후 6월에 진주성에서 ‘도절제(都節制)’가 돼 관군과 의병을 진두지휘, 임진왜란 최대의 혈전을 벌였으나 같은 달 29일 성이 함락되면서 모두 순국했다. 김천일이 순국한 후 조정은 1603년 좌찬성에 추증하고, 1618년에는 영의정에 가증하는 등 그의 공과 충절을 기렸으며 나주의 정열사(旌烈祠), 진주의 창렬사(彰烈祠)에 배향됐다.

임진왜란 당시 김천일의 의병활동은 다른 의병장들과는 다르다. 그는 나주에서 송제민·양산숙·박환 등과 함께 창의기병(倡義起兵)의 기치를 들고 의병 300명을 모아 북쪽으로 출정했다. 고경명이 담양에서 출병해 전주에서 북상을 중단하고 충청도 금산에 머문 데 비해, 김천일은 계속 북쪽으로 올라가 독산성을 거점으로 의병활동을 했다. 이처럼 김천일이 계속 북상한 것은 국왕 선조를 보호하는 일(근왕)이 의병활동의 핵심이라 생각했기 때문이다. 당시 지방의 의병장들은 대부분 자기 고향이나 그 부근에서 활동했지만 김천일은 고향을 떠나 경기도에서 의병활동을 전개한 것이다.

그 결과로 김천일은 선조로부터 장례원판결사로 제수되고 창의사(倡義使)라는 칭호를 부여받아 활동에 더욱 힘이 실리게 됐다. 당시 지방관들은 의병들의 봉기를 반가워하면서도 한편으론 국가의 관할에서 벗어난 무력집단이라는 관점에서 경계하던 상황에서 창의사란 직함이 관군과의 연계 활동에 있어서 유리하기 때문이다. 이후 김천일은 강화도에 주둔하면서 관군과 힘을 합쳐 군비 강화와 강화 연안지역의 일본군 공격, 행주산성전투 외곽 지원, 일본군의 왕실 능침(寢) 도굴 방지 등 한양을 장악한 일본군을 견제하고 한양을 수복하기 위한 다양한 활동을 벌여 많은 성과를 거뒀다.

1593년 4월, 서울에서 퇴각하는 일본군을 추격해 상주까지 내려온 김천일은 일본군의 진주성 공격계획을 접하게 된다. 당시 일본군은 강화 협상에서 유리한 위치를 차지하고, 제1차 진주성 패배를 설욕하기 위해 진주성 공격을 준비했다. 그리하여 김천일은 “호남은 국가의 근본이요, 진주는 호남의 울타리 같으므로 의병의 못자리이며 군량의 원천인 호남을 살리기 위해 진주를 지켜야 한다”는 판단 아래 진주성으로 들어간다. 진주성에는 경상우병사 최경회(崔慶會)·충청병사 황진(黃進)·김해부사 이종인(李宗仁)·사천현감 장윤(張潤) 등의 관군과, 고종후(高從厚)·강희열(姜希悅) 등의 의병들이 함께 입성했다. 그런데 진주성의 수성 책임자인 진주목사 서예원(徐禮元)은 명군 접대를 위해 성 밖에서 있다 급히 입성했기에 미처 수성체제를 갖출 수 없었다. 따라서 진주성 수성군의 지휘는 김천일이 맡게 되는 임기응변적인 방어체제가 형성됐다.

일본군은 6월 21일, 진주성을 겹겹으로 포위한 뒤 22일부터 본격적으로 공격했다. 그러나 진주성 수성군은 4000여 명에 불과했고, 백성들도 6만여 명에 지나지 않아 대규모의 일본군을 상대하기에는 군사력에서 절대적으로 열세에 있었다. 일본군의 공격이 시작돼 6월 27일까지 치열한 전투가 벌어졌다. 관군은 편대를 나눠 군사들을 독려하는 역할을 맡고, 주민들은 전투를 잘 치르도록 성안의 흙담을 높이는 작업과 돌을 무기로 나르는 작업을 했으며, 의병장들은 등성(登城)해 공격해 오는 일본군들을 직접 상대했다.

진주성 진두지휘하다 순국

마침내 일본군은 공격 전술을 바꿔 성 밑을 파 성곽을 무너뜨리려 했고, 6월 28일 불행히도 큰 비가 내려 성곽 일부가 무너지기 시작했다. 이 틈에 성으로 몰려드는 일본군을 상대로 수성군은 동분서주하며 백병전을 벌였으나 중과부적이었다. 그 과정에서 황진도 일본군의 탄환에 맞아 전사했다. 이튿날 적은 소가죽을 여러 겹으로 덮은 일종의 장갑차인 우갑차를 동원해 무너진 성벽으로 난입했고, 결국 성이 함락되고 말았다. 수성군을 지휘했던 김천일은 성이 함락돼 더 이상 싸울 수 없는 상황이 되자 아들 김상건, 고종후·최경회 등과 함께 남강에 투신해 장렬한 최후를 맞는다. 이후 일본군은 성안에 남은 군·관·민 6만 명을 학살했으나 일본군도 인적ㆍ물적 손실이 커서 더 이상 진격하지도 못하고 얼마 뒤에 철수하기에 이르렀다.

호남 의병의 대표 주자였던 김천일은 국난을 명군에 의존해 해결하지 않고 스스로 노력해 극복하겠다는 자주국방 의식을 지니고 있었다. 향촌 방어가 아닌 국가적 차원에서 의병활동을 실천에 옮겼다는 점에서 그 의미가 크다고 할 수 있다.

<박재광 전쟁기념관 교육팀장>

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?