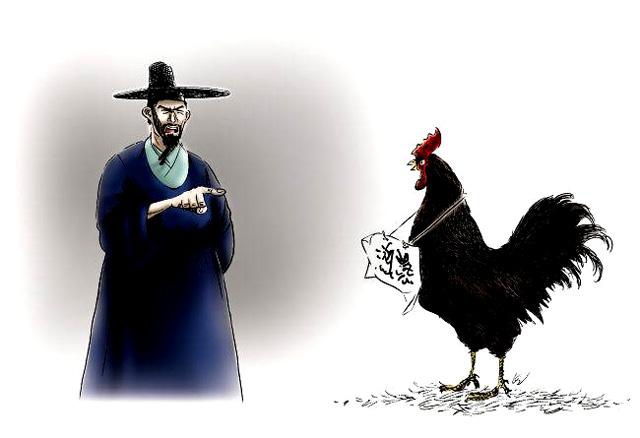

<48>정수동의 익살

‘네 애비 죽었다’ 적은 종이, 친구의 장닭 목에 건 뒤 너스레

다음 날 울지 않자 불효라며 목 비틀어…공짜 닭고기 포식

정수동(鄭壽銅·1808~1858)은 조선 후기의 여항시인(閭巷詩人· 한양을 중심으로 중인 이하 계층이 주도한 한문학 활동인 위항문학을 이룬 시인)으로 본관은 동래(東萊), 본명 지윤(芝潤), 자는 경안(景顔), 호는 하원(夏園)인데 별호(別號)인 수동(壽銅)으로 더 많이 알려져 있다.

태어날 때 손바닥에 수(壽)자의 문신이 있었고, 이름 지윤의 ‘지(芝)’와 관련해 한서(漢書)에 ‘지생동지(芝生銅池·지초는 구리 연못에서 난다)’라는 구절이 있어 여기서 동(銅)자를 따서 수동(壽銅)이라는 별호를 사용했다. 왜어역관(倭語譯官)의 가계에서 출생했으나 문인(文人)으로 생활했다. 아들 정낙술(鄭樂述)은 역과방목(譯科榜目)에 이름이 올라 있는 역관이다.

정수동이 어느 날 친구 집에 놀러 갔었다. 친구와 이 얘기 저 얘기를 하며 노는 중에 이 친구가 닭장에 있는 때깔 좋은 장닭을 가리키며 “저놈의 닭새끼 겉은 멀쩡하게 잘생겼는데 도대체 울지를 않는다네”라고 투덜대며 말했다. 그 말을 들은 정수동은 잠시 무엇을 생각하는 듯하더니 이렇게 말하는 것이었다.

“여보게, 그렇게 울지 않는 데는 내가 아주 기막힌 좋은 처방을 알고 있다네.”

“그래 그것이 도대체 어떤 처방인데?”

그러자 정수동은 친구에게 종이와 붓·먹·벼루를 가져오라고 했다. 이 말을 들은 주인은 정수동이 그 시대 문필(文筆)에 이름도 있고 하니 무슨 특별한 처방법이나 알고 있나 하고 문방사우를 가져다주었다. 필기구를 받아든 정수동은 종이에다 대뜸 ‘이놈! 네 애비 죽었다’ 이렇게 써서는 닭장에 들어가 장닭 목에다 걸어놓고 나오는 것이 아닌가. 이것을 본 주인은 하도 어이가 없어 이렇게 물었다.

“이보게, 그렇게 하면 정말 내일 새벽에 저 장닭이 울까?”

“그럼, 울고말고. 제 애비가 죽었다는데 설마 울지 않을라고….”

이튿날 정수동은 한낮이나 되어 이웃에 사는 또 다른 친구를 찾아가서,

“이보게, 오늘 닭 잡아먹으러 가는데 자네도 같이 가세.”

이 말을 들은 이웃 친구는 닭고기를 맛보여 준다니 “얼씨구나!” 하고 따라나섰다.

이렇게 친구 한 사람까지 대동하고 어제 장닭이 울지 않는다고 한 그 친구의 집으로 들어서며,

“이보게, 친구! 오늘 새벽에는 닭이 울었겠지?” 하고 물었다.

그러자 그 친구는 기다렸다는 듯이 “울기는 뭐가 울어. 자네 처방이 정말 효과가 있기나 한 거야?” 하고 닦달했다. 이 말을 들은 정수동은 주저 없이 닭장 안으로 들어가서 울지 않는다는 장닭을 잡아서 목을 비틀어 죽여버리는 것이 아닌가. 이것을 본 주인은 크게 당황하며 “이 사람아, 자네는 왜 남의 닭을 잡는 거야?” 하며 거칠게 책망했다.

그러자 정수동은 “야, 이 사람아. 제 애비가 죽었다는대도 울지 않는 이 후레자식 같은 놈은 살려두어서는 안 되는 법이네. 이런 놈은 즉시 처단해야 이 나라의 강상(綱常)이 바로 서는 걸세”라고 말하는 것이었다.

정수동이 이렇게 말하는데 닭 주인은 어이가 없어 더 할 말이 없었다.

이렇게 해서 정수동은 남의 닭을 잡아서 친구까지 데려다 같이 술까지 한잔하고 집으로 돌아올 때는 거나하게 취해서 기분 좋게 돌아왔다고 한다.

고기가 귀하던 시절 친구 닭을 잡아먹기 위한 기발한 생각이 돋보인다. 지금처럼 각박한 시대에 이런 여유가 그리워진다.

박희 선문대 교수·문학박사(한국한문학)

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?