<25> 대한민국임시정부와 윤봉길 의거

상해 파견 日사령관 시라카와 등

일본의 침략 원흉 모인 자리에서

삼엄한 경계 뚫고 물통 폭탄 던져

한인애국단 의열투쟁 최대 성과

“우리 청년시대에는 부모의 사랑보다 형제의 사랑보다 처자의 사랑보다도 일층 더 강의(剛毅)한 사랑이 있는 것을 각오하였습니다. 나의 우로(雨露)와 나의 강산과 나의 부모를 버리고라도 이 길을 간다는 결심입니다.” 중국 청도에서 어머니에게 올린 윤봉길의 편지다. 집으로 돌아오라는 어머니의 간곡한 말씀에 대한 답신이기도 하다.

일제 식민교육 거부…농촌계몽운동 앞장서

부모와 형제 그리고 처자에 대한 사랑보다 더 굳세고 아름다운 사랑이 있다니 그것이 무엇인가? 생략돼 있지만, 짐작건대 나라와 겨레에 바치는 뜨거운 사랑일 것이다. 윤봉길이 타고난 독립운동가이자 의열투쟁가라는 사실을 이해하는 데 여기에 더 무슨 말이 필요할까?

임시정부의 특무조직인 한인애국단이 전개한 의열투쟁의 최대 성과는 윤봉길 의거다. 윤봉길은 경술국치 바로 직전인 1908년 충남 예산에서 태어났다. 덕산공립보통학교에 다니다 1919년 3·1운동이 일어나자 12살의 어린 나이에 자퇴했다. 일제의 식민교육을 거부한 것이다.

그리고 전통 유학자인 성주록의 문하에 들어 오치서숙에서 수학했다. 이때 성주록은 사육신의 한 사람인 매죽헌 성삼문의 의기를 본받으라는 뜻으로 윤봉길에게 ‘매헌(梅軒)’이라는 호를 지어주었다고 한다.

1926년 윤봉길은 농촌계몽운동에 뜻을 두고 자신의 집 사랑방에 야학을 개설했다. 인근 청소년은 물론 부녀자들까지 모아 한글을 가르치면서 문맹 퇴치와 민족의식 고취에 심혈을 기울였다. 1928년 부흥원과 1929년 월진회를 연달아 설립하고 농가소득 향상과 토산품 애용을 위해 공동 구판 사업을 벌이는 등 농촌개혁운동을 추진하기도 했다.

윤봉길의 피 끓는 민족의식은 여기에 만족할 수 없었다. 특히 1929년 11월 3일 봉기해 전국으로 파급된 광주학생독립운동 소식은 윤봉길을 더욱 각성시켰다. “광주고보 민족 충돌 사건의 소식을 듣고 끓는 피를 감출 수 없다”고 한 12월 5일 자 일기에도 잘 드러난다.

12월 10일 일기에는 “경성 보성고보 학생들이 만세를 부르다. 이들은 만세삼창을 했는데, 첫째는 ‘일본제국주의 타도 만세!’, 둘째는 ‘약소민족 해방 만세’, 셋째는 ‘노예적 교육 철폐 만세’였다. 아아! 가슴이 시원한 소식이구나!”라며 감격한 사실에서도 알 수 있다.

1931년 상해서 김구 만나 한인애국단 가입

드디어 1930년 3월 6일 윤봉길은 ‘장부출가생불환(丈夫出家生不還·대장부가 집을 떠나 뜻을 이루기 전에는 살아서 돌아오지 않는다)’이라는 비장한 글을 남긴 채 중국 망명길에 올랐다.

중국 청도를 거쳐 1931년 6월 상해에 도착한 윤봉길은 곧바로 임시정부를 이끌고 있던 김구를 찾아가 독립운동의 의지를 밝혔다. 나아가 1932년 ‘1·28상해사변’을 일으켜 상해를 점령한 일본군의 동정을 주시하다가 김구가 조직한 임시정부의 특무조직 한인애국단에 가입했다.

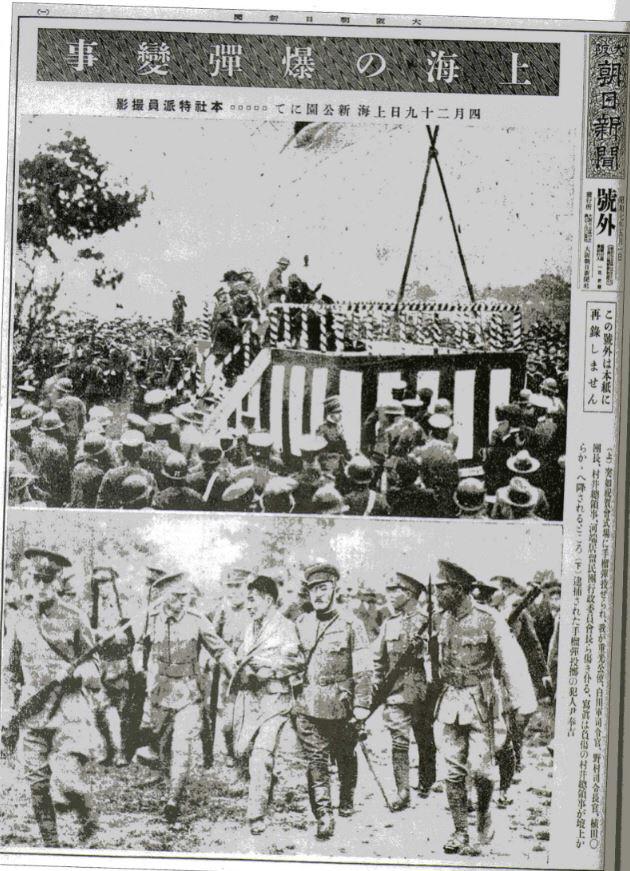

그러던 중 ‘1932년 4월 29일 일왕의 생일인 천장절 기념식을 일본군의 상해사변 전승축하식과 겸해 상해 홍구공원에서 거행할 예정’이라는 소식을 듣게 되었다.

이에 윤봉길은 김구를 찾아가 의기투합해 상해 파견 일본군사령관 시라카와 요시노리 대장과 우에다 겐키치 제9사단장, 노무라 요시사부로 제3함대사령관을 비롯한 침략 원흉들을 응징할 것을 결심했다. “이러한 일이 조선독립을 위해 직접적인 효과는 없다 할지라도 조선인의 각성을 촉구하고, 세계의 여러 나라 사람들에게 조선의 건재함을 알릴 수 있다”고 생각했기 때문이다.

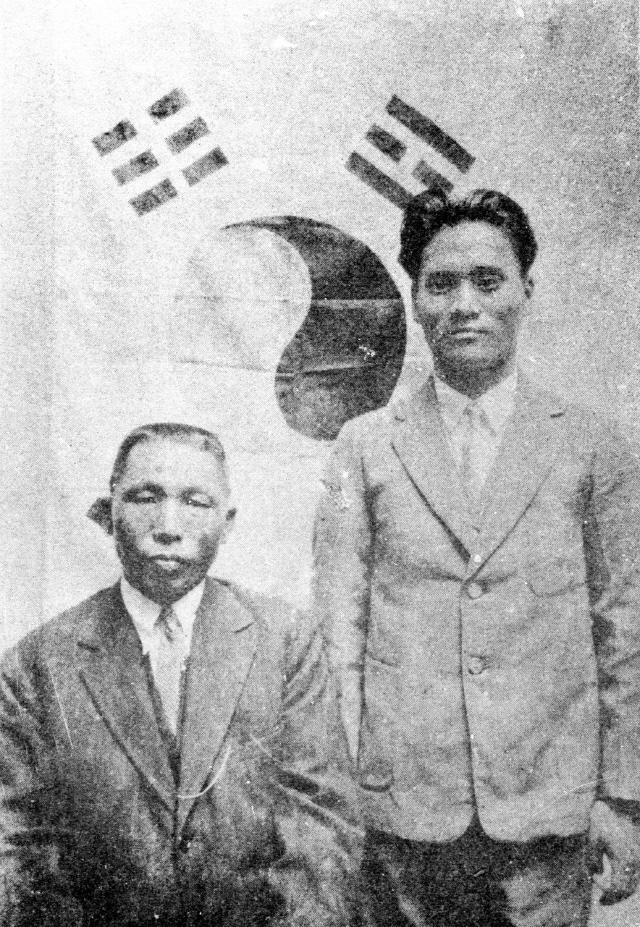

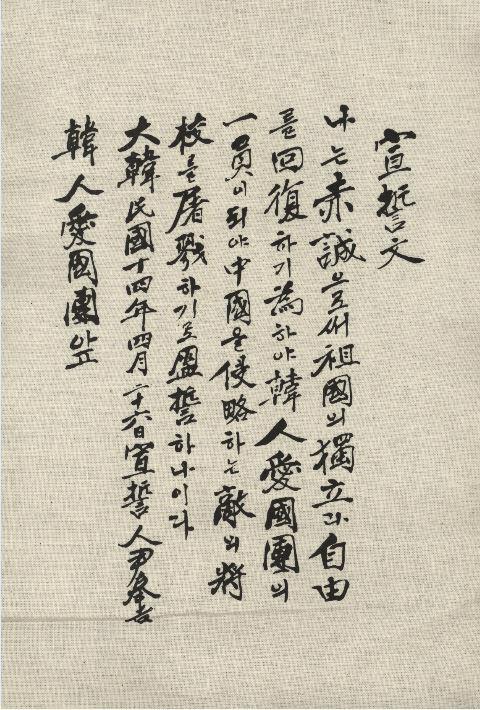

거사 계획은 치밀하게 진행됐다. 거사 준비가 완료되자 윤봉길은 4월 26일 한인애국단 본부로 이용하던 패륵로 신천상리 20호 안공근의 집에서 ‘한인애국단 선서식’을 하고 기념사진을 찍었다. 의거가 개인 차원의 행동이 아니라 우리 민족의 대의라는 점을 세계에 널리 알리기 위한 것이다.

4월 27일과 28일에는 홍구공원을 사전 답사하는 등 만전을 기했다. 중국군 장교로서 상해 병공창 주임이던 김홍일의 주선으로 도시락과 물통 모양의 폭탄이 마련되고, 거사 장소는 눈이 시리도록 익혀두었다.

일본군 전승축하식서 단상 위로 폭탄 던져

거사일인 4월 29일 아침 윤봉길은 김구와 마지막 아침 식사를 하는 자리에서 “앞으로 한 시간밖에는 쓸 데가 없다”고 하면서 새로 장만한 시계를 김구의 헌 시계와 바꿔 찼다. 사지로 떠나는 굳은 의지의 표출이었다. 독립운동을 이끄는 지도자에 대한 예의이자 서로에 대한 무한 신뢰와 교감의 표현이기도 했다.

홍구공원에는 수많은 인파가 운집했고 군경의 경계도 삼엄했다. 단상에는 시라카와 대장을 비롯해 우에다 육군중장과 노무라 해군중장 그리고 주중 일본공사 시게미쓰 마모루 등 침략의 원흉들이 도열해 있었다.

오전 11시40분 전승축하식 중 일본 국가가 거의 끝날 무렵이었다. 윤봉길은 물통형 폭탄의 덮개를 벗겨 안전핀을 뽑고 군중을 헤치고 나아가 단상 위로 폭탄을 던졌다. 폭탄은 시라카와와 노무라 사이에서 천지를 진동하는 굉음을 내며 폭발했고, 식장은 순식간에 아수라장이 됐다.

일본군의 상해 침공을 30만 중국 정예군도 막지 못했지만, 윤봉길은 단신으로 적진에 들어가 승전축하식장을 불바다로 만든 것이다. 중국 정부와 인민들 모두가 크게 놀라고 경탄해 마지않았다. 장개석 사령관은 “중국의 백만 대군도 못한 일을 일개 조선청년이 해냈다”고 감격하면서 임시정부에 대한 전폭적인 지원을 약속했다.

결국 윤봉길 의거는 만주와 상해 점령으로 기고만장하던 일제의 침략 기세를 꺾어버리고 우리 민족의 불굴의 독립 의지를 국제사회에 재차 각인시킨 장거였다. 만보산 사건으로 야기된 한·중 양 국민의 불신과 갈등을 일거에 날려 버리는 효과도 있었다. 나아가 한·중 항일 연대투쟁의 계기를 마련하고, 임시정부는 다시 독립운동의 구심체로 부활한 것이다.

<김용달 한국독립운동사연구소장>

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?