<35> 억울하게 쫓겨난 왕비 단경왕후

부친 신수근, 중종반정 반대로 죽음

후환 두려운 주도세력들 폐위 종용

영조 때 시호 ‘단경’… 능호는 ‘온릉’

180여년 지나 복위…능은 장흥에

단경왕후 신씨(端敬王后 愼氏·1487~1557)는 조선 11대 중종(中宗)의 정비다. 시호는 공소순열단경왕후(恭昭順烈端敬王后)다.

익창부원군 신도공 신수근(益昌府院君 信度公 愼守勤)과 청원부부인 한씨의 딸로, 본관은 거창(居昌)이다. 패덕(悖德)한 군주로 강봉(降封)돼 쫓겨난 연산군(燕山君)이 고모부요, 폐비 신씨는 고모다. 조선의 역대 왕비 중 제일 짧은 7일의 재위기간을 보유하고 있다.

1499년(연산군 5년) 13살의 나이에 진성대군에 봉해진 중종과 결혼해 부부인이 됐다. 1506년 중종반정이 성공하면서 남편이 왕위에 올랐다. 왕으로 추대된 중종은 신씨를 사저에 홀로 두고 입궐했다.

그러나 신씨에게는 남편이 왕으로 추대된 기쁨도 잠시였다. 신씨의 아버지인 익창부원군 신수근은 국왕을 쫓아내는 것은 신하의 도리가 아니라는 이유로 중종반정에 반대하고 가담하지 않았다. 신수근은 강희안(姜希顔) 등 반정세력에 의해 역적으로 몰려 죽임을 당했다.

중종이 신씨의 왕비 책봉 절차를 서두르자 반정공신들은 신씨가 언젠가는 자신들이 죽인 아버지의 복수를 할 것을 두려워해 신씨의 왕비 책봉에 극력 반대했다.

신씨는 대신들로부터 폐비를 종용받는 중종에게 자신은 남편을 위해서는 어느 자리에 있어도 무방하다고 오히려 위로했다. 중종은 신씨의 폐위를 반대했지만 남편이 즉위한 지 8일 만에 폐서인이 돼 궁궐을 떠나게 됐다.

신씨가 폐위된 후 새로 중종의 왕비가 된 장경왕후가 1515년 사망하자, 담양 부사 등이 신씨의 복위를 간하는 상소를 올리기도 했으나, 복위를 반대하는 중신들에 의해 복위되지 못했고, 훗날 단경왕후의 복위를 간한 사람들은 유배형에 처해졌다.

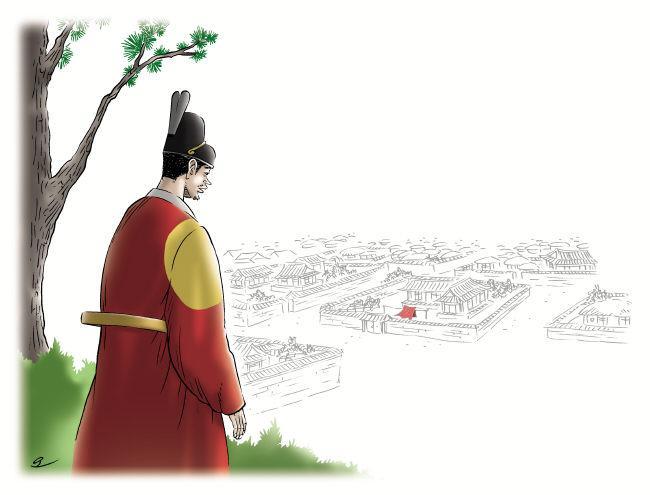

중종은 금실이 좋았던 단경왕후가 그리워 높은 산에 올라 폐비가 거처하고 있던 사가(私家)를 바라보는 일이 많아졌다. 그 사실을 안 폐비의 사가에서도 중종이 잘 볼 수 있는 곳에 폐비가 자주 입던 붉은 치마를 펼쳐놓아 치마바위 야사가 전해져 온다.

폐위된 이후 중종기에 폐비의 처우에 대해서는 별다른 기록이 없어 명확히 알 수 없으나 인종이 즉위해 폐비가 거처하는 곳에 폐비궁(廢妃宮)이라는 이름을 주고 생활에 보조를 하기 시작했다. 1557년 71세의 나이로 사망하자 왕후 시부모의 예(例)에 따라 이등례(二等禮)로 초상이 치러졌다. 능은 경기도 양주시 장흥면 일영리에 위치한 온릉(溫陵)이다.

영조실록 1739년(영조 15) 3월 28일 기록에 따르면, 폐비 신씨의 시호를 단경(端敬)이라 하고 능호(陵號)를 온릉이라 했으니, ‘단(端)’이란 예를 지키고 의를 지키는 것이며, ‘경(敬)’이란 이른 아침부터 늦은 밤까지 공경하고 조심하는 것을 가리킨다고 했다. 신씨는 죽은 뒤 양주 서산(西山)의 수회동(水回洞) 북쪽 언덕에 묻혔으며, 1739년 복위됐다.

단경왕후 신씨가 복위된 후 온릉에 대한 정비와 제사가 정기적으로 이뤄지게 됐다. 영조는 1739년 8월 19일 일출 때에 온릉에 이르러 작헌례(酌獻禮), 즉 묘소에 술 따르는 예식을 행했다. 1799년(정조 23)은 능호를 지정한 지 60년이 되는 해였기 때문에, 정조는 특별히 작헌례를 행했고, 임금의 장인이었던 신수근에 대해 마을에 정문(旌門)을 세워 표창하라는 명령을 내렸다.

정권의 소용돌이에 휘말려 평생 불우하게 살다 간 단경왕후의 아픔을 함께 느끼는 마음이 아련하다.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?