백 투 더 스테이지 - 뮤지컬 ‘아몬드’

‘감정불능증’ 앓는 열여섯 소년…사람들은 공감 못하는 그를 괴물이라 부르지만

타인 감정 쉽게 단정짓는 사회에서 홀로 ‘왜 기쁜지 왜 슬픈지’ 묻는 주인공의 질문 여운 남아

3년 만에 재연하는 창작뮤지컬…감정의 상실과 변화, 색으로 표현하는 무대 위 서사 인상적

|

모든 것은 다시 열린 헌책방의 문에서 시작됐다. 회색빛 일상 위로 색이 번지고, 책이 한 권씩 쌓일 때마다 소년의 세계가 한 톤씩 따뜻해지는 이야기다.

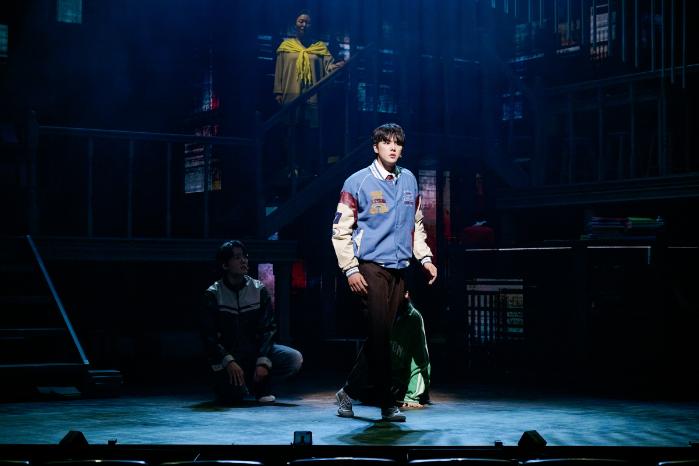

3년 만에 재연으로 돌아온 창작뮤지컬 ‘아몬드’(원작 손원평, 연출 김태형)가 대학로 NOL 유니플렉스 1관에서 공연 중이다. 원작이 지닌 힘을 잃지 않으면서 대본, 음악, 무대의 균형을 재정렬해 초연 때보다 더 단단해졌다는 평가다.

이번 시즌에서 눈에 띄게 달라진 건 역시 무대. 엄마의 빈자리를 대신해 윤재가 운영하는 헌책방을 묘사한 목재 질감의 세트가 인상적인데, 여기에 LED 영상이 시공 변화와 인물의 내면 흐름을 감각적으로 그린다. 12명에서 8명으로 재정비된 배우들이 멀티롤을 유연하게 오간다. 이들은 내레이터이자 조력자, 때로는 방관자의 시선으로 캐릭터의 어깨 위에 입체감을 두껍게 입힌다.

주인공인 윤재는 ‘감정표현불능증(Alexithymia)’을 앓는 열여섯 소년이다. 머릿속 아몬드 모양의 편도체가 작아 감정을 느끼거나 공감하지 못한다. 태어날 때부터 기쁨도 슬픔도 분노도, 심지어 두려움도 느낄 수 없는 그에게 주변 사람들이 붙여 준 이름은 ‘괴물’이었다.

하지만 엄마와 할머니의 사랑 속에서 감정을 ‘학습’하며 적당히 보통 아이처럼 자라난다. 그러던 크리스마스이브, 순식간에 벌어진 무차별 살인사건으로 할머니는 세상을 떠나고 엄마는 식물인간이 된다. 하루아침에 혼자가 된 윤재는 아직 배우지 못한 표정들 사이에서 세상과 부딪히며 살아간다.

어느 날 세상에 분노를 쏟아 내는 또래 곤이를 만난다. 곤이는 감정이 없는 윤재 앞에서 오히려 당황하고, 윤재는 그런 곤이의 분노를 궁금해한다. 모든 감정이 비어 있는 소년과 모든 감정이 타 버리고 분노만 남은 소년.

각자의 세상에서 ‘괴물’로 불리던 두 사람은 남들이 이해하지 못할 방식으로 우정을 쌓고, 그 과정에서 윤재는 서서히 자신 안의 작은 변화를 감지한다. 자유분방한 육상소녀 도라를 만나면서 윤재는 처음으로 ‘심장이 이상하게 뛰는’ 낯선 감각을 느낀다. 작품은 이 10대들의 만남에서 ‘감정을 배운다’는 것, ‘사랑을 이해한다’는 것이 무엇인지 질문하고 답을 조립해 간다.

|

|

|

이번 재연이 만든 명장면은 ‘색의 서사’다. 극이 시작될 때 윤재의 주변 인물들은 ‘의도적으로’ 무채색의 의상을 입고 있다. 시간이 흐르고 윤재에게 변화가 생기면서 이들의 의상도 채색된다. 윤재의 감정 부재 또는 상실을 일종의 색맹으로 해석하고 있음을 알 수 있다. 이야기가 진행되면서 책방 카운터 위에 한 권씩 쌓여 가는 책의 표지는 핑크, 파랑, 노랑의 원색이다.

곤이가 손에서 피를 흘리는 윤재에게 던져 준 빨간 갑티슈도 상징성이 담긴 소품이다. 위험에 빠진 곤이를 구하기 위해 두려움 없이 달려가는 윤재는 이 갑티슈를 소중하게 품고 있다. 이 ‘뜬금없음’은 사실 철저하게 계산된 장치였다.

크리스마스이브 사건을 되짚는 회상 시퀀스, 곤이의 ‘나비’ 장면, 도라와의 첫 키스가 이어지는 대목은 이 작품의 질문과 답을 위한 힌트이자 하이라이트다.

김태형 연출에게 윤재는 ‘느끼지 않는 사람’이 아니라 ‘아주 조금 느끼는 사람’이다. 그래서 배우에게도 무표정, 무감각이 아닌 절제된 표현을 요구했다고 한다.

관객으로선 1막과 2막에서 달라진 시선을 경험하게 된다. 초반엔 주변 인물의 시선으로 윤재를 관찰하지만, 후반부에 이르면 자신도 모르게 윤재의 시점으로 이동하게 된다.

‘윤재’ 김리현, ‘곤이’ 김건우, ‘엄마’ 이예지, ‘할머니’ 허순미 캐스팅으로 봤다. 김건우는 넷플리스 시리즈 ‘더 글로리’에서 학폭 4인방 중 ‘손명오’ 역을 맡았던 그 김건우다. 손명오와 곤이는 ‘양아치’ 캐릭터라는 공통점이 있지만, 곤이 쪽이 훨씬 더 인간적인 서사를 갖고 있다. 김건우 역시 곤이 역을 제안받고 손명오와 결이 비슷해 고민이 많았다고 털어놨다. 하지만 “그런 이유로 좋은 작품을 놓치는 것은 배우로서 미련한 짓”이라고 결론 내리곤 이 작품에 합류했다고 한다.

김리현 ‘윤재’의 연기가 좋다. 이런 캐릭터는 자칫 무표정·무감각의 로봇으로 표현하기 쉬운데, 김리현은 아주 조금 느끼는 사람이 다른 사람처럼 느끼게 보이는 법을 ‘연기’하는 윤재를 또 한 번 멋지게 ‘연기’해 냈다. 1막 끝 미묘한 윤재의 표정은 많은 연구와 연습이 필요했을 것이다.

이 작품은 관객에게 ‘왜 질문하지 않는가’를 질문한다. 윤재에게는 우리가 루틴처럼 보내는 일상의 모든 게 질문의 대상이 된다. 윤재의 질문은 ‘즐거움은 무엇일까’ ‘슬픔은 무엇일까’에서 ‘왜 저 사람은 즐거울까’ ‘왜 슬퍼하고 있을까’로 나아간다. 이들 질문은 어쩌면 우리에게도 유효한 것인지 모른다. 우리는 언제부터인가 질문하지 않게 됐다. 누군가의 슬픔에 ‘왜’라고 질문하는 대신 ‘단정’하게 됐다.

윤재의 질문과 답을 얻어 가는 과정은 질문의 소중함을 일깨운다. 이들 질문은 누군가를 더 이해하게 되고, 관계를 바꾸고, 궁극적으로 세상의 색을 돌려놓을 것이다.

공연은 다음 달 14일까지. 겨울이 본격적으로 차가워지기 전 회색 일상 위에 작은 색 하나 얹고 오는 건 어떨까.

오늘의 뉴스

Hot Photo News

많이 본 기사

이 기사를 스크랩 하시겠습니까?